後期高齢者医療「資格確認書」を発行します

新しい資格確認書(桃色)は、7月下旬までに田尻町住民課から送付します。有効期限は令和8年7月31日までとなっております。

新しい資格確認書(桃色)は、届いたときからご使用いただけます。

また、現在お持ちの被保険者証または資格確認書(薄緑色)の有効期限は、令和7年7月31日までとなっており、それ以後はご使用になれませんので、新しい資格確認書(桃色)が届きましたら、破棄していただくか、田尻町役場住民課後期高齢担当(役場本庁1階 3保険・年金)窓口へお返しください。

令和8年7月31日まではマイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を交付します。

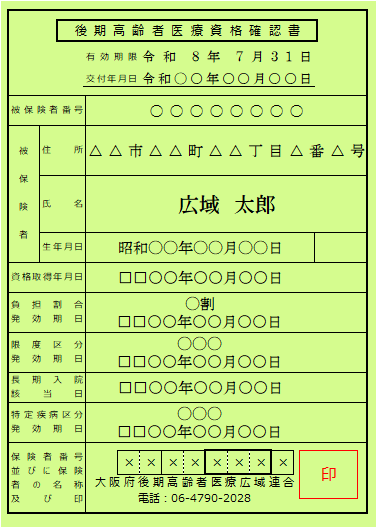

資格確認書

新たに後期高齢者医療制度に加入した場合や、自己負担割合などの券面記載に変更があった場合は、「資格確認書」を交付します。病院などで医療を受けるときは、窓口にご提示ください。

限度区分

令和6年12月1日以前に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人、及び令和6年12月2日以降に併記申請をされた人には、自動的に限度区分が併記されます。

新たに併記を希望する場合は 申請が必要です。 必要な書類は本人確認ができるものです。

臓器提供の意思表示

裏面で臓器提供の意思表示ができます。

医療機関等の窓口での負担割合について

医療機関での負担割合は、一般所得者、住民税非課税世帯の人は1割、一定以上の所得のある人は2割、現役並み所得の人は3割となります。負担割合は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)を用いて判定します。当該年度による判定は毎年8月1日に行われます。

また、有効期限内でも、世帯の状況や所得の更正等により、負担割合が変わることがあり、後日、差額の2割もしくは1割相当額の請求、または、還付をさせていただく場合があります。

3割負担

- 同一世帯に令和7年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が145万円以上の被保険者がいる場合

この世帯に属する被保険者は、個人の令和7年度の住民税が課税される所得額(各種所得控除後の所得額)が、145万円未満であっても3割負担となります。

2割負担

- 3割負担に該当せず、同一世帯に令和7年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が28万円以上の被保険者がいる場合で以下に該当する場合

・同一世帯に被保険者がお一人の場合

「年金収入(注1)+その他の合計所得金額(注2)」が200万円以上の場合

・同一世帯に被保険者が複数いる場合

「年金収入(注1)+その他の合計所得金額(注2)」の合計が320 万円以上の場合

1割負担

- 3割負担または2割負担に該当しない場合

住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が145万円以上の場合でも、同一世帯の被保険者(注3)の賦課のもととなる所得金額(注4)の合計額が210万円以下の場合は3割負担ではない判定となります。

(注1)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

(注2)「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

(注3)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者およびこの人と同じ世帯に属する被保険者が対象になります。

(注4)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)また、基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。(例:前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円。)

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間に窓口負担割合が1割から2割となる人には、月々の外来医療の負担増加額が3,000円までとなる配慮措置があります。

3割負担と判定された場合でも、次の要件に該当する人は、田尻町役場住民課後期高齢担当窓口に申請(後期高齢者医療基準収入額適用申請)することで、申請された月の翌月から、2割負担または1割負担に変更となります。申請が認められると、2割負担または1割負担の資格確認書が後日交付されます。

同一世帯に被保険者がお一人の場合

→ 被保険者本人の令和6年中の収入額(注)が383万円未満のとき

同一世帯に被保険者が複数いる場合

→ 被保険者全員の令和6年中の収入(注)の合計額が520万円未満のとき

同一世帯に被保険者がお一人で、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場合

→ 被保険者本人の令和6年中の収入額(注)が383万円以上で、被保険者本人 および70歳以上75歳未満の人の令和6年中の収入(注)の合計額が520万円未満のとき

(注)収入額とは、所得税法上に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く)の計算上収入金額とすべき収入金額の合計額です。なお、収入金額(収入)は、公的年金控除や必要経費などを差し引く前の金額で、所得金額ではありません。所得金額が、必要経費や特別控除により「0」または「マイナス」となった場合でも、差し引く前の収入金額を合算して算出します。(確定申告した収入すべてが対象となります)

(例:営業収入、申告による分離課税の上場株式等の売却金額、生命保険の満期額など)

―お問い合わせ―

制度全般に関すること

大阪府後期高齢者医療広域連合

|

おもな業務内容 |

担当 |

電話番号 |

|

資格確認書、保険料等について |

資格管理課 |

06-4790-2028 |

|

高額療養費、健康診査、医療費通知等について |

給付課 |

06-4790-2031 |

|

予算、広報、議会等について |

総務企画課 |

06-4790-2029 |

保険料の納付、その他各種届出に関すること

田尻町住民課後期高齢者医療担当窓口 (3 保険・年金) 072-466-5004

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民係)

〒598-8588

大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1

電話:072-466-5004

ファックス:072-465-3794

お問い合わせフォーム

公開日:2025年07月01日

更新日:2025年07月01日